Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

Общая тенденция развития электроники на протяжении последних 50 лет — увеличение сложности и удешевление. Если в 1950 году радиоприемник стоил так дорого, что месячной зарплаты инженера могло не хватить на его покупку, то сегодня на среднюю зарплату можно купить сотню радиоприемников. Удешевление возможно только благодаря изменению конструкции таким образом, что количество ручного труда сводится к минимуму. Попробуем посмотреть как же изменялся вид электронных блоков.

Исторически самой первой технологией является так называемый объемный монтаж или навесной монтаж . Радиоэлементы припаиваются к рядам специальных лепестков, и соединяются между собой проводами, объединенными в жгуты.

Сборка полностью вручную, автоматизировать процесс такой сборки затруднительно. Возможен другой вариант, когда лепестки расположены иначе:

Плотность упаковки минимальная, стойкость к ударам и вибрациям также невысокая.

Для примера измерительный прибор выполненный по технологии навесного монтажа:

Трудоёмкость сборки таких приборов можно представить.

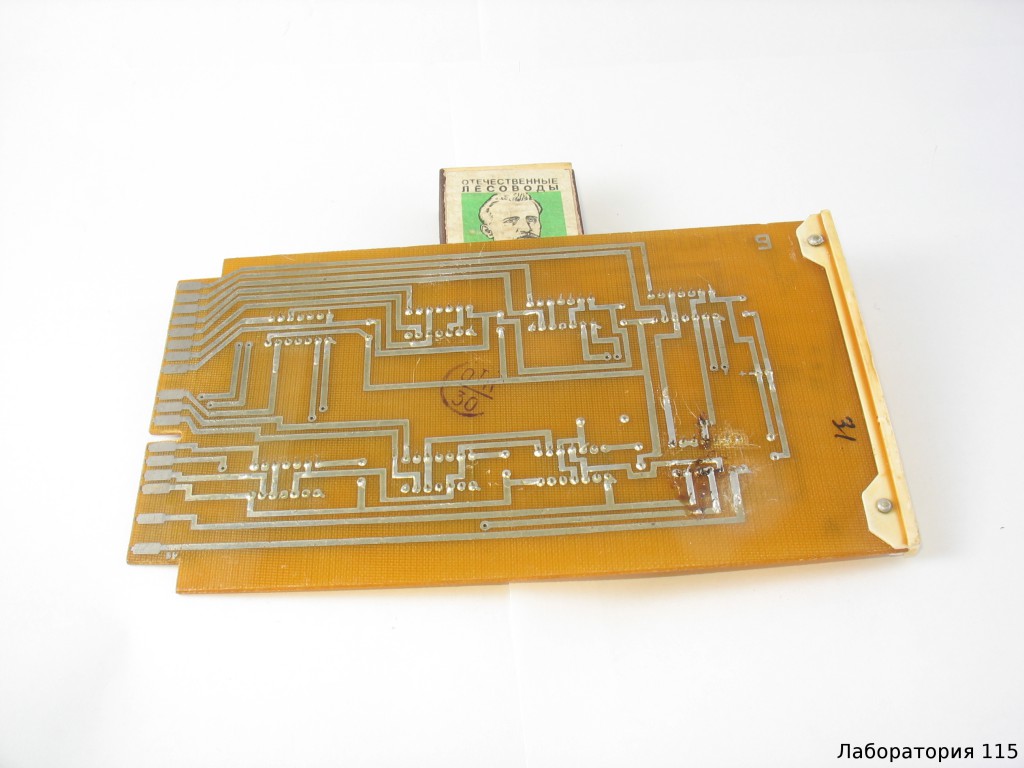

Затем у инженеров появилась идея. Если радиодетали соединены особым образом в устройстве, то можно каким-нибудь массовым способом изготавливать заранее этот рисунок соединения деталей меж собой из проводника, и просто закреплять детали в нужных местах, они соединятся между собой в правильном порядке автоматически. Так появились печатные платы.

Печатная плата — это пластинка из гетинакса или стеклотекстолита, на которой нанесен рисунок из медной фольги с отверстиями для выводов радиоэлементов. Радиодетали просто вставляются в отверстия и припаиваются к рисунку из фольги. Прелесть такого способа в том, что во-первых сами платы с рисунком можно изготавливать массово травлением, а во вторых что при определенных доработках можно припаивать все элементы к плате разом, окуная в расплавленный припой всю плату.

Вот пример радиоприемника с печатной платой. Можно увидеть, что детали упакованы довольно плотно.

Измерительный прибор при переходе на печатный монтаж стал внутри компактнее:

А в следующем поколении еще компактнее:

Параллельно с развитием технологии печатных плат стала развиваться микроминиатюризация. Сами элементы стали компактнее благодаря появлению полупроводниковых элементов и переходу на низкое напряжение питания. Затем сами элементы стали на заводах собираться в микросборки, микромодули, и в конце концов появились микросхемы. С ростом плотности упаковки элементов в корпусах сборок сам рисунок соединения деталей на плате стал плотнее и в конце концов стало невозможным уместить его на плоскости без пересечений. Вот пример блока, построенного на микросборках, в котором помимо печатного рисунка используются перемычки:

Но перемычки требуют напайки вручную. Следующим этапом стало размещение проводящего рисунка из медной фольги с двух сторон. Вот пример с микросхемами:

Внимательные читатели могли заметить что при создании печатной платы с двухсторонним рисунком появились дорожки, которые через отверстие «ныряют» на другую стороны. Это так называемые переходные отверстия . Их создание не так просто, и если просто печатную плату одностороннюю можно изготовить в домашних условиях то изготовить двухстороннюю печатную плату с переходными отверстиями затруднительно, так как стенки отверстия должны быть покрыты слоем меди, который выращивают гальванически. Подробнее процесс изготовления плат будет рассмотрен в другой статье.

В дальнейшем элементы становились еще мельче, их упаковка становилась еще плотнее. Появилась технология поверхностного монтажа , когда деталь напаивалась на дорожки всем своим телом, а не через проволочные выводы продетые через отверстия в плате и припаянные к проводникам с обратной стороны. В таком случае элементы устанавливаются в нужное место роботом и печатная плата может быть изготовлена полностью автоматически.

Для удешевления и уменьшения габаритов кристаллы микросхем стали крепить непосредственно к плате, заливая компаундом. Вы могли видеть такие черные капли на печатной плате. Вот кристалл микросхемы не залитый компаундом:

Стало невозможным выполнить все необходимые соединения пользуясь всего двумя слоями проводников, поэтому стали делать многослойные печатные платы . Они дороже, сложнее в изготовлении, стараются обойтись без них, но не всегда это возможно.Фотография разреза материнской платы компьютера:

Видно, что помимо наружных слоев с проводниками есть два внутренних. А отверстия имеют металлизацию.

В итоге что мы можем наблюдать — электронные блоки становятся дешевле, компактнее благодаря переходу от ручного труда к технологиям автоматической групповой сборки. Автоматизация — это единственный способ повысить благосостояние каждого человека за счет существенного удешевления производства вещей. Размещение сборочных производств в странах с дешевым трудом дадут лишь временный, несущественный эффект.

– относительная диэлектрическая проницаемость;

S – площадь пластин (мм2);

d – расстояние между пластинами;

n – число пластин.

Существуют материалы, диэлектрическая проницаемость которых зависит от приложенного напряжения. Конденсатор с диэлектриками на основе таких материалов – вариконд. Существуют конденсаторы, использующие свойства p-n перехода, изменяя свою ширину в зависимости от приложенного напряжения. P-n переход в конденсаторе используется в качестве диэлектрика – варикап.

Основные параметры конденсатора (характеристика)

1. Величина номинальной ёмкости – определяет ёмкость конденсатора, которая зависит от геометрических размеров обкладок, типа диэлектрической проницаемости и расстояния между пластинами (чем оно больше, тем ёмкость меньше).

На принципиальных схемах ёмкость конденсатора от 1 до 9999 пФ указывают целыми числами в соответствующей величине ёмкости, а от 10000 пФ и выше – в мкФ или в долях. Если ёмкость равна целому числу мкФ, то после последней цифры ставится ноль.

1Ф – ёмкость уединённого проводника потенциально возрастает на 1в при увеличении заряда на 1Кл.

2. Класс точности конденсатора – допуск;

3. Рабочее напряжение – напряжение, при котором конденсатор может работать длительное время без пробоя диэлектрика. Рабочее напряжение зависит от свойств и толщины диэлектрика;

4. температурный коэффициент ёмкости – характеризует относительное изменение ёмкости конденсатора при температуре равной 1°С.

ТКЕ – отрицательное и положительное.

5. Сопротивление изоляции – характеризует качество диэлектрика и величину тока утечки через него, в значительной степени зависит от температуры и влажности окружающей среды.

Установка и применение конденсатора

1) хомутами;

2) винтами;

3) приклеиванием и пайкой;

4) гайками.

Терминология

Ниточный резистор – это резистор, линейный размер которого по оси значительно превышают его диаметр.

Позистор – ПП-терморезистор с положительной ТКС.

Полярный конденсатор – предназначен для применения в цепях постоянного и пульсирующего тока при определённой полярности напряжения на его выводах. Диэлектриком служит оксидная плёнка, образующаяся на поверхности алюминиевой или танталовой плёнки, обкладками служит плёнка или вязкий электролит.

Варикап – ПП-диод с ёмкостью, зависящей от прикладываемого напряжения и предназначен для применения в качестве элемента с электрически управляемой ёмкостью.

Вариконд – сегнетокерамический конденсатор с резко нелинейной зависимостью от приложенного электрического напряжения.

Виды электромонтажа, печатный монтаж

лектромонтаж – сборка изделий из деталей, узлов и их соединений.

1) При объёмном монтаже детали располагаются внутри каркаса с использованием всего пространства внутри каркаса;

2) При свободном монтаже крупные детали размещают на плоской части РЭА;

3) Блочный монтаж – монтаж, при котором радиоустройство состоит из определённых блоков и узлов, имеющих свои каркасы и соединённых между собой проводами их разъёмами.

Печатный монтаж

Основные марки проводов и изоляционных материалов. Техническое изготовление печатных плат.

Современные РЭАиП применяют следующие виды монтажа:

1. Свободный (плоскостной);

При свободном монтаже крупные детали размещают на плоском шасси радиоаппаратуры.

2. Объёмный;

При объёмном монтаже детали располагаются внутри каркаса с использованием всего пространства внутри каркаса.

3. Блочный;

Блочный монтаж – монтаж, при котором радиоустройство состоит из определённых блоков и узлов, имеющих свои каркасы и соединённых между собой проводами их разъёмами.

4. Печатный.

Печатный монтаж – его преимущества:

1) уменьшившаяся масса и габариты аппаратуры;

2) ускоряется и упрощается процесс производства РЭА;

3) повышается её механическая прочность и стабильность.

Конструктивно технологические требования к электромонтажу

Электромонтаж РЭА производят в соответствии с требованиями, изложенными в сборочных чертежах, технической документации и в соответствии с требованиями установленного эталона (образцом).

Монтаж должен обеспечивать нормальную работу аппаратуры в условиях тряски, вибрации, вакуума, повышенной влажности, воздействия положительных и отрицательных температур, обусловленных требованиями соответствующих технических условий на монтированную аппаратуру или прибор. Конструкция и электромонтаж РЭА должны обеспечивать доступ к отдельным элементам для их осмотра, проверки и замены.

Маркировочные знаки, нанесённые на шасси прибора не должны по возможности закрываться монтажным проводами. Для монтажа РЭАиП применяются провода, марки которых, сечение и расцветка указываются в чертежах или схемах. Маркировка должна отличаться друг от друга. Способ маркировки указывается на чертежах. Пайка в стык и нахлёстку не допускается. Соединения длинной более 30мм выполняют изолированным проводом, а менее 30мм – голым проводом, заключённым в изоляционную трубку. Все элементы РЭА располагают так, чтобы исключить возможность перегрева одних элементов от других.

Провода

К материалам, применяемым при монтажных работах относятся различные кабельные изделия – голые и изолированные. Предназначенные для передачи электрического тока. Как изолированные, так и голые провода могут быть одножильными и многожильными. При монтаже высокочастотных узлов аппаратуры применяют медный голый провод, покрытый слоем серебра. Довольно часто используют медный луженный провод.

Изоляционные материалы и их применения

1. Текстолит, гетинакс – применяют для изготовления плат, панелей, прокладок, каркасов для катушек, низкочастотных трансформаторов, монтажных стоек…

2. Органическое стекло – применяют для изготовления шкал, прозрачных экранов, декоративных элементов.

3. Полихлорвинил – применяют для изготовления изоляционных прокладок, изоляция проводов.

4. Полистирол – каркасы катушек индуктивности, панели, установочные детали, изоляция высокочастотных кабелей.

5. Фторопласт – каркасы катушек индуктивности, панели, установочные детали, изоляция высокочастотных кабелей.

6. Электро и радиофарфор – изоляторы, переключатели, проходы, изоляционные втулки…

Изготовление и укладка жгутов

Жгут (1.внутриблочный и 2.междублочный) – совокупность разделанных проводов кабелей, скреплённых друг с другом каким-либо способом и при необходимости оснащенных элементами электромонтажа.

1. Внутриблочный – для соединения отдельных узлов, блоков и деталей внутри прибора.

2. Междублочный – для элементарного соединения между блоками.

Жгуты рекомендуется изготовлять на шаблонах. Концы проводов жгута маркируют соответственно сборочному чертежу и монтажной схеме. Длина выводов жгута должна быть достаточной для присоединения к узлам и элементам схемы без натяжения, кроме того, должен иметься запас в 10-12мм для повторной зачистки и присоединения каждого конца провода.

Подробности Автор: EngineerDeveloper®При использовании корпусов типа DIP и пассивных выводных корпусов, в первую очередь требуется наличие посадочных отверстий для их монтажа. Такой тип компонентов используется в тех случаях, когда нет требований к размерам печатной платы разрабатываемого устройства. Обычно подобный монтаж применяется с целью удешевления разработки. Но цена, как правило, становится дешевле, но разница с планарным монтажом остается не большая. Это объясняется большим количеством сверловочных отверстий.

В случае использования навесного монтажа существенно увеличивается габаритные размеры платы и длина проводников, что не позволит работать устройству на высоких частотах. Поэтому навесной монтаж не рекомендуют использовать при разработке высокочастотных устройств, а так же аналоговых устройств расположенных поблизости с высокоскоростными логическими схемами.

Некоторые разработчики с целью уменьшения длины проводников располагают резисторы вертикально. Но при таком включении компонента увеличивается путь прохождения тока через резистор, а сам резистор представляет собой петлю (виток индуктивности). В этом случае способность излучения у этого компонента возрастает. Так же компонент с подобным включением наводится большое количество помех и шумов.

При использовании планарного (поверхностного) монтажа отверстия под посадку не требуются. Однако возникают трудности при наладке и тестировании, монтаже. Т.е. возникает необходимость в установке дополнительных контрольных точек. Но при поверхностном монтаже взаимное влияние компонентов на ВЧ возможно свести к минимуму. Так же существенно д\возрастает трудоемкость монтажа при использовании малого типоразмера компонентов.

Монтаж радиоаппарата подразумевает соединение, в соответствии с принципиальной электрической схемой, отдельных радиодеталей в готовое изделие. Существуют специальные правила монтажа каждого типа радиодеталей, с которыми можно познакомиться либо в технических условиях на этот тип деталей, либо в радиолюбительской справочной литературе. В этой книге я не буду касаться правил монтажа различных радиокомпонентов, а только очень коротко сообщу об общих моментах и способах монтажа радиодеталей в любительских условиях

Объемный монтаж

Самым первым из освоенных людьми видом монтажа радиоаппаратов был так называемый «объемный монтаж». При этом способе монтажа основой конструкции является металлический корпус, разделенный многочисленными экранными перегородками. Экранные перегородки отделяют (экранируют) электрически один каскад от другого с целью предотвращения взаимных наводок.

При объемном монтаже детали крепятся методом пайки к специальным, изолированным от корпуса, стойкам. Зачастую в качестве таких стоек может употребляться и резистор и конденсатор, один из выводов которого припаян к корпусу.

Связь между каскадами осуществляется изолированными проводами через специальные отверстия в экранных перегородках. Подвод питания к каскадам всегда выполняется через так называемые «проходные конденсаторы», которые вставляются в отверстия перегородок и крепятся винтовыми соединениями.

Среди радиолюбителей иногда применяется способ выполнения объемного монтажа на пластинках из органического стекла (плексигласа). В этом случае для всех каскадов, расположенных в одном из отсеков корпуса,вырезается одна общая пластинка из оргстекла. На эту пластинку методом горячего вдавливания крепятся стойки из проволоки. Делается это так. Берется отрезок медного луженного провода и горячим жалом паяльника конец этого отрезка вдавливается на 2…2,5 мм в пластину. После остывания получается приличная стойка с двумя концами, подготовленная для припаивания к ней радиодеталей.

Несмотря на то, что сейчас мода на такой вид монтажа давно прошла, знать и применять его в обоснованных случаях даже необходимо.

Монтаж на фольгированном материале

Основной метод применяющегося в настоящее время монтажа радиоаппаратов связан с применением фольгированного материала. Бывает фольгированный гетинакс , текстолит, стеклотекстолит и прочие материалы, включая керамику. Фольгирование бывает и односторонним и двухсторонним. В промышленности на пластинку из фольгированного материала фотографическим методом или штампом наносится специальный состав, который укрывает токоведущие дорожки на этой плате (пластине). Поэтому такие пластины называются «печатными платами». Пример такой печатной платы вы можете увидеть на рис. 9.6 и рис. 9.12.

После высыхания краски пластины опускаются в раствор кислоты, где происходит вытравливание незащищенных краской участков фольги. Затем плата промывается от кислоты, удаляется специальная краска с токоведущих участков платы и выполняется лужение всех токоведущих участков платы.

Мною упущен еще один важный момент. Дело в том, что радиодетали в прежних конструкциях плат располагались спротивоположной от токоведущих дорожек стороны. Для выводов этих всех радиодеталей в плате просверливались сотни отверстий малого диаметра. Все эти отверстия проходили процесс металлизации т.е. на поверхности стенок отверстий наносился слой меди. Потом вся плата подвергалась лужению, в том числе и стенки всей массы отверстий.

Если в производственных условиях, на автоматических линиях весь этот процесс был оправдан, то в радиолюбительских условиях копировать производственный цикл было бессмысленно. Несмотря на это и сейчас еще имеются радиолюбители, которые травят платы, сверлят вручную сотни отверстий, превращая себя из радиолюбителей-конструкторов в радиоремесленников .

Платы должны изготавливаться радиолюбителем таким образом, чтобы радиодетали крепились к платам со стороны фольги. При этом нельзя допускать никакого процесса вытравливания платы кислотой! Токоведущие участки платы должны отделяться один от другого узкими дорожками, прорезанными ножом-резаком. При таком методе на изготовление платы уходит гораздо меньше времени, монтаж получается с хорошим качеством припаивания деталей непосредственно к токоведущим частям платы.

Многие радиолюбители уже с 70-х годов прошлого столетия работают с такими платами. С. Г. Жутяев в эти годы разработал систему монтажа деталей на «пятачках». Смысл этого способа монтажа заключается в том, что в фольге, покрывающей плату, специальным циркулем-резаком делается кольцевая канавка, отделяющая маленький «пятачок» от остальной фольги. К этому пятачку затем, как при объемном монтаже к стойкам, крепятся радиодетали. Кроме того, Сергей Георгиевич применил в разработанных им радиостанциях вместо цилиндрических катушек специальные индуктивные контуры, расположенные параллельно плате на расстоянии 2..3 мм от неё. Применение этих контуров позволило избавиться от экранирующих перегородок.

Монтаж на металлическом основании

Очень часто радиолюбителю приходится изготавливать различные аппараты только для того, чтобы проверить какую то возникшую вдруг идею или нет под руками нужного куска фольгированного материала. Мною в таких случаях применяется «монтаж на квадратиках». Для этого вида монтажа берется кусок белой жести (например, от банки из-под сгущенного молока), тщательно выпрямляется, обрезается под нужный размер и обезжиривается ацетоном. Затем из старых плат вырезаются маленькие квадратика размером, примерно,5×5 мм. Иногда чуть больше, иногда – чуть меньше. Фольгированная сторона такого квадратика подвергается лужению, а обратная сторона слегка обрабатывается наждачной шкуркой для придания шероховатости. Это нужно для надежного приклеивания.

Предварительно на листе бумаги делается рисунок расположения деталей на плате. В соответствии с этим рисунком в местах крепления деталей на плату приклеиваются заготовленные квадратика. Для приклеивания квадратиков следует использовать клей марки БФ. Подойдет и БФ-2, и БФ-4, и БФ-6. Этот клей хорош тем, что сразу же после приклеивания квадратика, к нему можно припаивать выводы деталей.

Метод монтажа радиокомпонентов на основании из белой жести очень удобен при работе с цифровыми микросхемами. Микросхема (например, типа К561) кладется на основание выводами вверх. Возле подлежащих заземлению выводов микросхемы к основанию припаиваются небольшие отрезки медной луженой проволоки диаметром 0,4…0,6 мм и требующие заземления выводы микросхемы припаиваются к этим отрезкам проводов. Получается очень надежное крепление микросхемы к основанию. Возле вывода микросхемы, к которому подводится питание приклеивается квадратик или полоска из фольгированного материала. В дальнейшем эта полоска будет являться шиной подвода питания к нескольким микросхемам. Выводы микросхем между собой соединяются (в соответствии со схемой) небольшими (15…30 мм) отрезками тонкого изолированного провода типа ПЭЛ 0,3 или аналогичного. Концы этих отрезков на длине примерно 5 мм очищаются от эмали и подвергаются лужению. В последствии такой конец отрезка обматывается один или два раза вокруг ножки вывода микросхемы и припаивается легким касанием жала нагретого паяльника. Все получается и удобно и красиво и компактно. Не было ни одного случая замыкания в таких соединительных и изолированных эмалью проводниках.

Только не забывайте перед такого рода монтажом возле вывода №1 микросхемы поставить опознавательный знакв виде точки. Такой знак можно сделать или клеем или лаком (например, лаком для маникюра).

Как говорится в народе «голь на выдумку хитра». Что поделаешь, если нет фольгированного материала в достаточном количестве?